| 年号(西暦) |

年齢 |

|

| 明治15(1882) |

0歳 |

10月15日、岩手県紫波郡大巻村(現在の紫波町彦部)に、父長四郎、母マサの次男として生まれる。兄が一人いたが、出生後間もなく亡くなったため、長男として遇される。本名は長一(オサカズ)。 10月15日、岩手県紫波郡大巻村(現在の紫波町彦部)に、父長四郎、母マサの次男として生まれる。兄が一人いたが、出生後間もなく亡くなったため、長男として遇される。本名は長一(オサカズ)。 |

| 明治20(1887) |

5歳 |

彦部尋常小学校に入学。 |

| 明治24(1891) |

9歳 |

彦部尋常小学校卒業、紫波高等小学校に進学。北上川を船で渡り、一里半(6キロ)の道のりを通った。父の蔵書を土蔵の二階で濫読。 |

| 明治29(1896) |

14歳 |

紫波高等小学校を卒業、岩手県立盛岡尋常中学校(現在の岩手県立盛岡第一高等学校)に入学。新入生の中に、金田一京助、田子一民、郷古潔、及川古志郎、小野寺直助ら。上級生には米内光政、原達(抱琴)がいた。 紫波高等小学校を卒業、岩手県立盛岡尋常中学校(現在の岩手県立盛岡第一高等学校)に入学。新入生の中に、金田一京助、田子一民、郷古潔、及川古志郎、小野寺直助ら。上級生には米内光政、原達(抱琴)がいた。 |

| 明治31(1898) |

16歳 |

石川一(啄木)入学。のちに、啄木らと回覧雑誌を作り、俳句や小説などを載せて批評しあった。 |

| 明治32(1899) |

17歳 |

この頃から原抱琴の影響を受け、俳句を始める。「ホトトギス」に投稿句が掲載される。俳名「菫舟」。 |

| 明治33(1900) |

18歳 |

夏に俳句仲間の岩動露子、岩動炎天、猪狩五山、猪川箕人と秋田県内を4週間にわたって吟行旅行。盛岡尋常中学校で『校友會雑誌』が創刊される。 |

| 明治34(1901) |

19歳 |

父、彦部村村長となる。この頃、盛岡尋常中学校の生徒の間で教師排斥運動が起こり、その中心人物の一人となる。 |

| 明治35(1902) |

20歳 |

盛岡尋常中学校卒業、(旧制)第一高等学校受験のため上京。この後上京した石川啄木と、手紙のやりとりなど交流する。 |

| 明治37(1904) |

22歳 |

9月第一高等学校入学。父は人の役に立つよう医学に進むことを望んだが、胡堂は文科に進みたかった。母のすすめで法科(仏法)に進む。その頃の生徒に辰野隆、三宅正太郎、山本寛太、小野寺直助、芦田均らがいた。明治39年に、長一が尊敬してやまなかった新渡戸稲造が、一高の校長となる。 |

| 明治40(1907) |

25歳 |

6月、第一高等学校卒業、東京帝国大学法学科・仏法(現東京大学法学部)に入学。 |

| 明治43(1910) |

28歳 |

同村出身の橋本ハナと結婚。ハナは彦部尋常小学校、岩手県立高等女学校、日本女子大学付属高等女学校を経て、同大学校教育学部を卒業。8月、乙部村長になっていた父長四郎が死去。 同村出身の橋本ハナと結婚。ハナは彦部尋常小学校、岩手県立高等女学校、日本女子大学付属高等女学校を経て、同大学校教育学部を卒業。8月、乙部村長になっていた父長四郎が死去。 |

| 明治44(1911) |

29歳 |

長女淳(アツ)誕生。この頃、大学を除籍される。 長女淳(アツ)誕生。この頃、大学を除籍される。 |

| 明治45(1912) |

30歳 |

報知社(後の報知新聞社)に入社。政治部外交記者として政友会本部、農商務省を担当。 |

| 大正2(1913) |

31歳 |

長男一彦(カズヒコ)誕生。 長男一彦(カズヒコ)誕生。 |

| 大正3(1914) |

32歳 |

報知新聞の政治面に人物評論『人類館』を連載、初めて「胡堂」のペンネームを用いる。8月に刊行した『傑物?変物?人類館』(春陽堂)は、初めての著書である。 |

| 大正5(1916) |

34歳 |

次女瓊子(ケイコ)誕生。 次女瓊子(ケイコ)誕生。 |

| 大正6(1917) |

35歳 |

雑誌『實業之日本』『新日本』『日本一』等に人物評論を主とした文章を書く。 |

| 大正9(1920) |

38歳 |

三女稔子(トシコ)誕生。社会部長となり、報知新聞に「時事川柳」の欄を設けて川柳の新しいジャンルを開く。 三女稔子(トシコ)誕生。社会部長となり、報知新聞に「時事川柳」の欄を設けて川柳の新しいジャンルを開く。 |

| 大正11(1922) |

40歳 |

「あらえびす」のペンネームで報知新聞に音楽会・美術展に関する記事を書く。 |

| 大正13(1924) |

42歳 |

編集局相談役になり、主力を執筆活動に移す。日本に初輸入されたベートーヴェン「第九交響曲」のレコード全曲を、日本人で初めて聴き、報知新聞にその紹介批評記事を書く。「あらえびす」によるレコード評論家としての最初の文章であると同時に、新聞に連載された最初の音楽紹介・批評記事である。 |

| 大正15(1926) |

44歳 |

報知新聞の第一面に「大行天皇還幸」の記事を書く。 |

| 昭和2(1927) |

45歳 |

長女淳死去(享年17歳)。 |

| 昭和3(1928) |

46歳 |

長男一彦の療養のため神奈川県鎌倉に転居。 |

| 昭和6(1931) |

49歳 |

文藝春秋社創刊の『文藝春秋オール讀物号』に「銭形平次捕物控」の第一作「金色の處女」を発表。「あらえびす」最初の著書『蓄音機とレコード』を四六書院から刊行。銭形平次映画化第一作「振袖源太」を松竹が制作。 |

| 昭和7(1932) |

50歳 |

東京帝国大学法学部緑会主催のレコードコンサートを始める。 |

| 昭和9(1934) |

52歳 |

東京帝国大学在学中の長男一彦死去(享年21歳)。 |

| 昭和12(1937) |

55歳 |

『池田大助捕物日記』の執筆開始。あらえびす著『レコードによるロマン派の音楽』をレコード音楽社から刊行。 |

| 昭和13(1938) |

56歳 |

『銭形平次捕物控』100篇に達し、『銭形平次捕物百話』(全9巻)を中央公論社から刊行開始。次女瓊子、松田智雄と婚約する。 |

| 昭和14(1939) |

57歳 |

あらえびす著『名曲決定盤』を中央公論社から刊行。 |

| 昭和15(1940) |

58歳 |

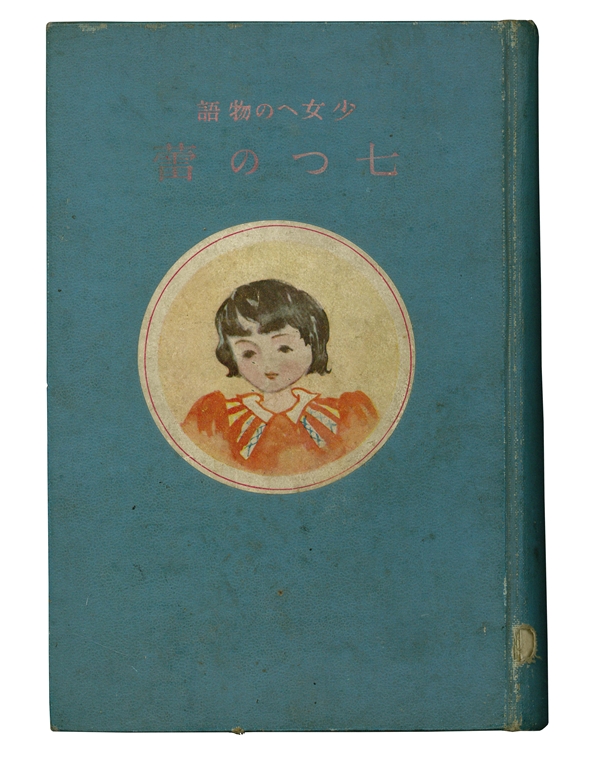

次女瓊子死去(享年23歳)。瓊子は短い生涯に『つぼみ・つぼみ』(=『七つの蕾』)などの小説を残した。 次女瓊子死去(享年23歳)。瓊子は短い生涯に『つぼみ・つぼみ』(=『七つの蕾』)などの小説を残した。 |

| 昭和17(1942) |

60歳 |

戦時中、新聞統合により報知新聞は読売新聞と合併。これを機に辞職し、執筆活動に専念する。この年、三女稔子、松田智雄と結婚。 |

| 昭和20(1945) |

63歳 |

戦争激化により、長野県軽井沢の山荘に移るが、8月終戦を迎え、東京に戻る。 |

| 昭和21(1946) |

64歳 |

「銭形平次捕物控」を『オール讀物』に連載再開。 |

| 昭和24(1949) |

67歳 |

捕物作家クラブが結成され、会長に就任。 |

| 昭和26(1951) |

69歳 |

「銭形平次」のラジオの連続放送がラジオ東京より開始される。(昭和33年6月まで) |

| 昭和28(1953) |

71歳 |

『銭形平次捕物全集』(全50巻別巻1)を同光社から刊行。「銭形平次捕物控」は300篇になる。 |

| 昭和29(1954) |

72歳 |

白内障のため東大病院小石川分院に入院、右眼を手術。 |

| 昭和30(1955) |

73歳 |

再び入院し、左眼を手術。強度の眼鏡を用いれば、執筆可能な状態にまで回復。 |

| 昭和31(1956) |

74歳 |

郷里岩手県紫波町彦部に胡堂文庫を設け、著書を寄贈。 |

| 昭和32(1957) |

75歳 |

眼疾悪化のため『オール讀物』8月号掲載の「鉄砲の音」を最後に「銭形平次捕物控」 の筆を置く。銭形平次だけで383編、他作品合わせるとおよそ700編におよぶ。SPレコード約7千枚を東京都に寄贈。 |

| 昭和33(1958) |

76歳 |

第6回菊池寛賞を受賞。 |

| 昭和34(1959) |

77歳 |

紫波町最初の名誉町民となる。 |

| 昭和35(1960) |

78歳 |

紫綬褒章を受ける。 |

| 昭和37(1962) |

80歳 |

武鑑・江戸切絵図・江戸関係図書などを東京大学史料編纂所に寄贈。 |

| 昭和38(1963) |

|

.jpg) 紫波町に著書及び200万円を寄贈、記念文庫を設立。基金1億円で育英奨学金と学問芸術の研究援助を目的とする野村学芸財団を設立。4月14日、肺炎のため死去(享年80歳)。従四位勲三等瑞宝章に叙せられる。 紫波町に著書及び200万円を寄贈、記念文庫を設立。基金1億円で育英奨学金と学問芸術の研究援助を目的とする野村学芸財団を設立。4月14日、肺炎のため死去(享年80歳)。従四位勲三等瑞宝章に叙せられる。 |